Mögliche Ursachen eines Wasserschadens

Nachfolgend möchte ich hier einige Beispiele aufzeigen, die mir in der täglichen Praxis häufig begegnen.

Technischer Defekt

- Ausgefallene Hebeanlage, wodurch nicht abgeführtes Abwasser in den Bodenaufbau gelangen kann

- Funktionsuntüchtige Rückstauklappe, hierdurch kann bei z.B. Starkregenereignissen und einer evtl. damit verbundenen Überlastung des Hauptkanals Abwasser ins Gebäudeinnere zurückfließen und an dann nicht mehr gesicherten Ablaufstellen austreten

- Hängendes Füllventil bei Unterputz-Spülkästen in Verbindung mit durch Kalk verschlossenem Notüberlauf der Heberglocke, der Spülkasten läuft unbemerkt über

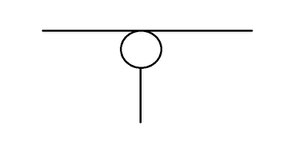

Durch den Ausfall der hier verbauten ...

... Kleinhebeanlage im Waschraum eines Kellers entstandener Wasserschaden

Unbemerkt gelangte das nicht mehr abgepumpte Wasser in den Bodenaufbau und durchfeuchtete die Wandsockel

Montagefehler

- Unter Spannung stehende Bauteile und Rohre, durch Temperaturschwankungen und/oder Vibrationen kann es zum Bruch einer Leitung kommen

- Fehlende Isolierung an Rohren und Bauteilen an denen Kondenswasserbildung unvermeidlich ist, z.B. Kaltwasserzuläufe bei großen Warmwasserspeichern, blanke Leitungen unter Putz verlegt

- Fehlende Rohrbefestigungen, z.B. fehlende Stützpunkte an langen Fallleitungen. Hierdurch entsteht die Gefahr, dass Rohrverbindungen axial auseinandergleiten

- Nicht fachgerecht montierte Dusch- und Badewannenabläufe

- Stark verdrehte Anschlussschläuche von z.B. Spültischarmaturen, Waschbeckenarmaturen etc. Da diese ständig unter Druck stehen, tritt bei Bruch einer solchen Leitung erheblich Wasser aus

- Im Zuge von Sanierungsmaßnahmen nicht mehr angeschlossene Tropfleitungen von Rohrbelüftern

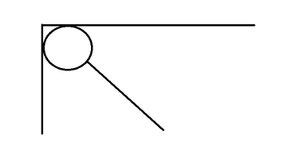

Falsch herum montierter Siphon an einem Waschbecken

Unzureichend befestigter Duschwannen-

ablauf, gespült mit UV-Farblösung

Aufgrund fehlender Stützmuffen und Montage unzulässiger Verbinder auseinandergeglittene Fallleitung in einem Mehrfamilienhaus

Materialermüdung

- Alterungsbedingte Brüche an Grauguss-Fallleitungen (Abwasserleitungen)

- Frostschäden an Trinkwasser- oder Heizungsleitungen

- Gerissene Silikonverfugungen an Dusch- und Badewannen

- Risse in Schraubverbindungen/Fittingen

- Gelöste Lötverbindungen

Brüche an zwei Muffen einer Fallleitung

Die Muffen solcher Graugussleitungen sind die größten Schwachstellen alter Abwasserleitungen.

Gebrochener Flexschlauch innerhalb eines UP-Spülkastens

Eindringendes Wasser von außen

- Undichtigkeiten an Gebäudeanschlussfugen oder der Gebäudehülle allgemein

- Undichtigkeiten an Rohrdurchdringungen im Kellerbereich

- Fehlstellen am Boden-Wandanschluss bei einer "weißen Wanne" (Schwindrisse, Spannungsrisse)

- Unkontrollierte Setzungen

- Defekte Dehnungsfugen

- Erhöhter Wasserdruck durch Starkregen (Lastfall "drückendes Wasser" für Außenabdichtung)

- Sich über die Jahre verändernder Grundwasserspiegel

- Undichtigkeiten an Flach- als auch Satteldächern

Die genaue Lokalisierung von Fehlstellen an der Gebäudehülle, speziell in Kellergeschossen, ist oftmals nicht möglich. Schon die Unterscheidung, ob es sich um eindringendes Sickerwasser oder doch eine Undichtigkeit an der im Inneren des Gebäudes befindlichen Installation handelt, ist meist eine Herausforderung. Die Ursachen sind zudem sehr vielfältig. Die obige Aufzählung stellt daher nur einen kleinen Ausschnitt dar.

Wie entstehen Rohrbrüche?

Als klassischer Rohrbruch wird in der Regel ein durch Korrosionsprozesse hervorgerufener Bruch einer Leitung bezeichnet. Darunter zu verstehen ist nicht unbedingt ein in zwei Teile gebrochenes Rohr, sondern der Durchbruch der Rohrwandung, sprich ein Loch. Korrosionsschäden können an allen Rohren aus Metall (Stahl verzinkt, Stahl schwarz, Kupferleitungen, Graugussleitungen, Gussleitungen SML, Stahlblechleitungen (Abwasser), Edelstahlleitungen (da nur rostträge) etc.) in der Haustechnik auftreten. Aber natürlich nicht nur dort, jedoch bezieht sich der nachfolgende Exkurs auf die am häufigsten im SHK-Bereich und somit in der Praxis vorkommenden Fälle, nämlich die Loch- und Kontaktkorrosion.

Beides sind Oxidationsprozesse und finden daher idealerweise unter Beteiligung von Wasser und Sauerstoff statt. In den wasserführenden Leitungen einer Hausinstallation ist hiervon reichlich vorhanden. Korrosion tritt daher in diesen Leitungen immer auf und ist bis zu einem gewissen Grad sogar erwünscht. Dabei spricht man dann von der sogenannten Passivierung, also der Ausbildung von Schutzschichten innerhalb der Rohrwandung, die zerstörende Korrosionsvorgänge verhindern soll. Ob und inwieweit Korrosionsvorgänge das Rohrmaterial angreifen und zerstören, hängt u.a. mit der Reaktionsgeschwindigkeit zusammen. Alles in allem sind die Vorgänge und Zusammenhänge auch laut für diese Thematik maßgeblicher DIN EN 12502 sehr komplex und nur in Wahrscheinlichkeiten anzugeben. Also wie, wann und warum es zu einem Rohrbruch kommt, kann nicht zweifelsfrei bestimmt werden. Es gibt dennoch Einflussfaktoren die korrosionsfördernd wirken. Einige davon sind:

- Bei der Installation bereits eingebrachte Belüftungselemente (Späne, Dichtmittel, Sand), wodurch elektrochemische Prozesse zu Lochkorrosion führen können

- Keine Filterung des Trinkwassers, ähnlicher Effekt

- Niedriger pH-Wert und damit aggressives Medium Wasser (ideal zw. 7,2 und 9,5)

- Missachtung der elektrochemischen Spannungsreihe, Fließregel nicht eingehalten (Mischinstallation)

- Hohe Temperaturen (über 60°C in der TW-Installation)

- Hoher Sauerstoffgehalt

- Stagnation in Totleitungen

- Hohe Fließgeschwindigkeiten

Das Wissen um diese Einflussfaktoren ist Grundlage für alle präventiven Maßnahmen wie z.B. der Wasseraufbereitung in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation. Mehr hierzu unter Was kann ich als Eigentümer oder Mieter präventiv tun.

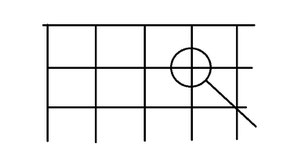

Wie messe ich Feuchtigkeit im Mauerwerk?

Kurze Anleitung zur Vorgehensweise und anschließenden Beurteilung der Messergebnisse. Diese sollen der groben Orientierung dienen, da umfangreiche Messungen einiges an Erfahrung bedürfen.

Am einfachsten gelingt dies mit einem oft als Kugelkopf bezeichnetem Messgerät, z.B. einer Gann Hydromette. Mit diesem kann eine Vergleichsmessung durchgeführt und anhand der Messwerte zwischen einem auffälligen Wandbereich und einem Referenzwert an trockener Stelle beurteilt werden, ob eine Durchfeuchtung vorliegt oder nicht.

Untenstehendes Beispiel soll dies verdeutlichen. Links im Bild ist wenige Zentimeter über dem Fußboden am dunkelroten Fliesenspiegel der Wand ein Wert von 147 Digits abzulesen. Rechts im Bild der sichtbar niedrigere Referenzwert von 44 Digits in einer Höhe von ca. 1,0 m. In vorliegendem Fall kann von einer Durchfeuchtung des Wandsockels ausgegangen werden.

Messung am Wandsockel ca. 10 cm

oberhalb des Bodenaufbaus

Referenzwert in 1,0 m Höhe

Eine solche Messung kann an den unterschiedlichsten Wandflächen durchgeführt werden, unabhängig von Aufbau und Material. Metallteile wie Putzschienen, GK-Profile u.Ä. können den Messwert verfälschen. Voraussetzung ist zudem ein homogener Wandaufbau. Mit Hilfe dieser Geräte kann eine kapazitive Messung durchgeführt werden. Sie zeigen streng genommen nicht das Vorhandensein von Wassermolekülen an, sondern einen Messwert in Abhängigkeit des Dielektrikums. Vereinfacht ausgedrückt:

Kalk hat eine Dielektrizitätszahl von 2, Wasser von ca. 80. Daher wird ein trockener Kalkzementputz einen niedrigen, ein durchfeuchteter Kalkzementputz einen eindeutig höheren Messwert anzeigen. Neben den kapazitiven Messgeräten wie dem hier gezeigten Kugelkopf gibt es noch viele Weitere, jedoch bedarf deren Anwendung ein wenig Übung. Daher ist ein kapazitives Feuchtigkeitsmessgerät wie der Kugelkopf für eine erste Einschätzung der Sachlage gut geeignet.

Folgende Punkte sollten bei der Anwendung beachtet werden:

Aufsetzen des Messgeräts idealerweise im 90°-Winkel zur Fläche

Nicht in Raumecken messen

Nicht in Fugenkreuzen oder der Fuge selbst messen